在日复一日、安全准点运行的背后,地铁也需要定期“体检”。根据维修计划,每列地铁都要定期回到基地,进行一项看似惊险、实则科学的操作——架车作业,即“上下体分离与转向架维修”。今天,让我们走进地铁维修车间,揭秘这场“地铁侠”的硬核“SPA”!

维修作业开始前,地铁列车首先要“躺平”。多组液压顶同步启动,缓缓将重达200吨的车体举升至约1.2米的高空。整个过程精密控制、分毫不差,确保车体平稳、安全悬空。

当车体升至指定高度后,维修团队随即展开上下体连接部位的拆解作业。各工位技师分工协作,对车体、转向架之间的“关节”进行精确分离。同步协作、规范作业,让“地铁侠”的“身体”稳稳落下,确保每一个环节万无一失。

完成上下体分离后,重达数吨的转向架被平稳推入检修区域。这里,技师们将对其进行全面的检测、清洗、修复与组装,确保转向架状态达到最佳,再次上岗服务市民出行。

从车体举升到转向架维修,每一步都凝聚着工匠的专注与智慧。看似平凡的“举高高”,背后是现代轨道交通系统强大的技术支撑与严谨的安全体系。正是这些看不见的努力,保障了地铁每天安全、平稳地载着百万人穿梭于城市之间。

相关推荐:轨道交通展展位预订 轨道交通展免费报名参观

相关推荐:中国轨道交通发展高峰论坛免费参会报名

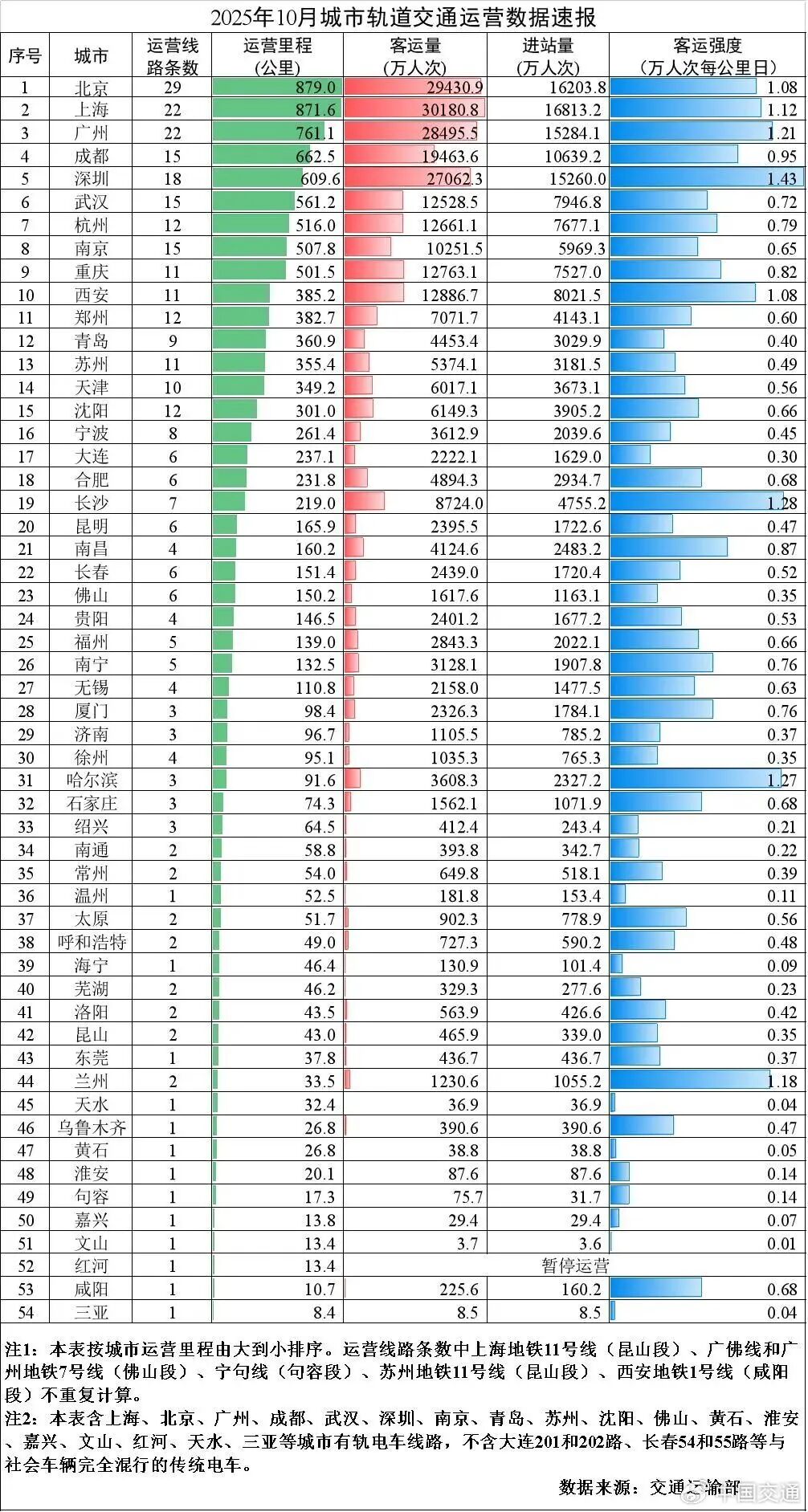

轨道交通展消息 根据提供的2025年10月中国城市轨道交通运营数据,以下进行深入分析。分析将涵盖总体运营规模、客运量变化、运营效率、系统类型对比、进站量与客运量关系、运营管理等方面,并结合数据揭示趋势和隐含问题。 1. 总体运营规模 城市覆盖与网络扩展:2025年10月,全国54个城市开通运营城市轨道交通,线路333条,运营里程达11330.5公里。这表明中国城市轨道交通网络已非常庞大,覆盖了绝大多数主要城市,成为城市公共交通的骨干。 客运量巨大:月客运量28.2亿人次,进站量16.8亿人次,日均客运量约9096.77万人次。开行列车376万列次,平均每日开行约12.13万列次。这些数字凸显了城市轨道交通在日常通勤中的关键作用,有效缓解了城市交通压力。 无新开通线路:本月无新开通线路,但运营里程环比可能有所增加(计算显示环比增加约474公里),可能源于现有线路的延伸或调整,而非全新线路投入运营。 2. 客运量变化趋势 环比增长显著:客运量环比增加1.3亿人次,增长4.8%。这种短期增长可能受季节性因素影响,如10月黄金周假期带来的出行需求增加,或经济活动的短期复苏。 同比增长放缓:客运量同比增加0.5亿人次,增长1.8%。同比增长率较低,可能反映市场接近饱...