为积极响应“双碳”目标,破解传统充电设施建设难题,9月22日,“小蓝鲸·润满电”移动智能充电站正式投运,首批超大容量移动充电机器人在随家仓、宁工新寓两个场站率先投入使用。这一创新举措,打破传统充电桩“一桩一车”限制,开启“桩随车动、智慧补能”的全新充电模式。

01 空间解耦,动态响应

部分公交场站因电网容量、线路布局等限制,难以建设固定充电桩,导致车辆补能不便。南京公交集团创新引入移动充电机器人,通过高能量密度电池组与自主导航系统,实现充电资源的灵活调度与全场站覆盖,真正做到“充电服务随叫随到”。

02 绿色低碳,经济高效

移动充电机器人虽体型小巧,内核却蕴藏着令人惊艳的“黑科技”。单枪最大充电功率可达120kW,相当于一个“移动能源站”,1辆8米级公交车从零到满电仅需1.5小时,能够大幅提高补能效率,即刻满电出发。

2处站点年均可减少车辆因异地充电导致的空驶里程约11万公里,节约运营成本140万元,实现绿色与经济双赢。

03 峰谷调节,效能提升

移动充电机器人采用“削峰填谷”模式,即:谷时段充电储能,高峰时段提供车辆补能服务。这种模式不仅降低充电成本,还能缓解电网压力,实现“无基建增容”的智慧用电。同时,驾驶员在休息间隙即可完成车辆补能,减少等待时间,提升公交运营效率。

04 技术融合,生态协同

通过5G通信、物联网与自动驾驶技术,机器人可实现与车联网、公交车充电桩运营管理系统的端口对接。当移动机器人与车辆完成连接后,可实时反馈充电及车辆电池状态,构建“车-桩-网”协同的智慧能源网络。

南京公交集团将以此次试点为契机,逐步在更多符合条件的场站推广移动充电机器人,持续优化能源结构,提升服务效能,为绿色交通建设和“双碳”目标实现注入新动能。

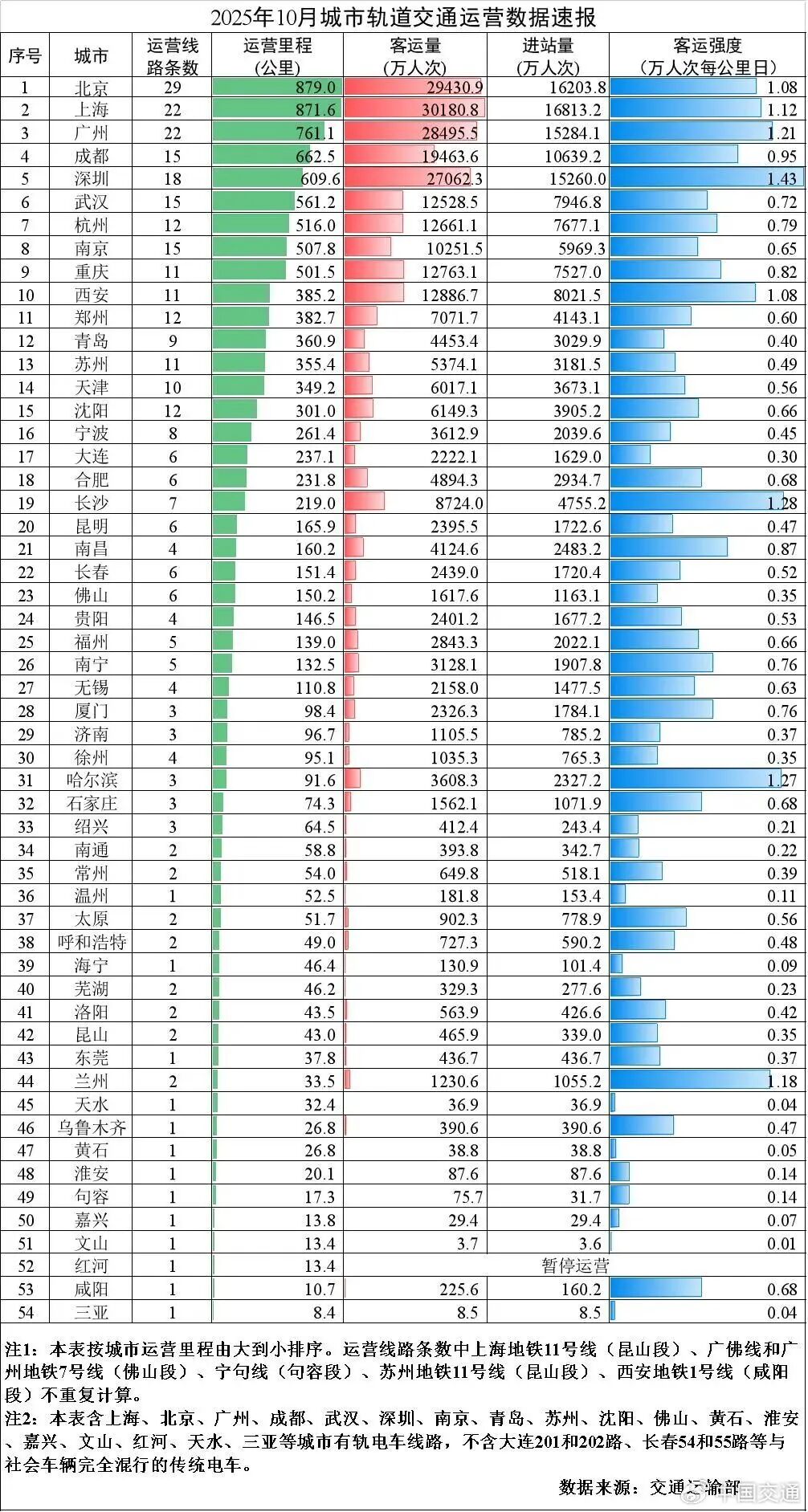

轨道交通展消息 根据提供的2025年10月中国城市轨道交通运营数据,以下进行深入分析。分析将涵盖总体运营规模、客运量变化、运营效率、系统类型对比、进站量与客运量关系、运营管理等方面,并结合数据揭示趋势和隐含问题。 1. 总体运营规模 城市覆盖与网络扩展:2025年10月,全国54个城市开通运营城市轨道交通,线路333条,运营里程达11330.5公里。这表明中国城市轨道交通网络已非常庞大,覆盖了绝大多数主要城市,成为城市公共交通的骨干。 客运量巨大:月客运量28.2亿人次,进站量16.8亿人次,日均客运量约9096.77万人次。开行列车376万列次,平均每日开行约12.13万列次。这些数字凸显了城市轨道交通在日常通勤中的关键作用,有效缓解了城市交通压力。 无新开通线路:本月无新开通线路,但运营里程环比可能有所增加(计算显示环比增加约474公里),可能源于现有线路的延伸或调整,而非全新线路投入运营。 2. 客运量变化趋势 环比增长显著:客运量环比增加1.3亿人次,增长4.8%。这种短期增长可能受季节性因素影响,如10月黄金周假期带来的出行需求增加,或经济活动的短期复苏。 同比增长放缓:客运量同比增加0.5亿人次,增长1.8%。同比增长率较低,可能反映市场接近饱...