近年来,中国多个城市的有轨电车项目相继面临关闭或停运,引发了社会各界的广泛关注和讨论。从珠海有轨电车1号线的终止运营与拆除,到甘肃天水有轨电车项目因资金问题被通报,再到青海德令哈和云南瑞丽项目的暂停推进,以及沈阳有轨电车一度发布停运公告又删除等事件,无不折射出国内有轨电车发展道路上的坎坷与挑战。面对困境,分析原因,小编和您一起探讨未来有轨电车走出频频关闭困境的可能路径。

中国现代有轨电车的发展可以追溯到2002年,大连建成了国内第一条现代有轨电车线路。此后,在推动城轨交通制式结构多元化的形势下,现代有轨电车凭借造价低、建设周期短、观光性强等优势,受到不少国内城市的热捧。

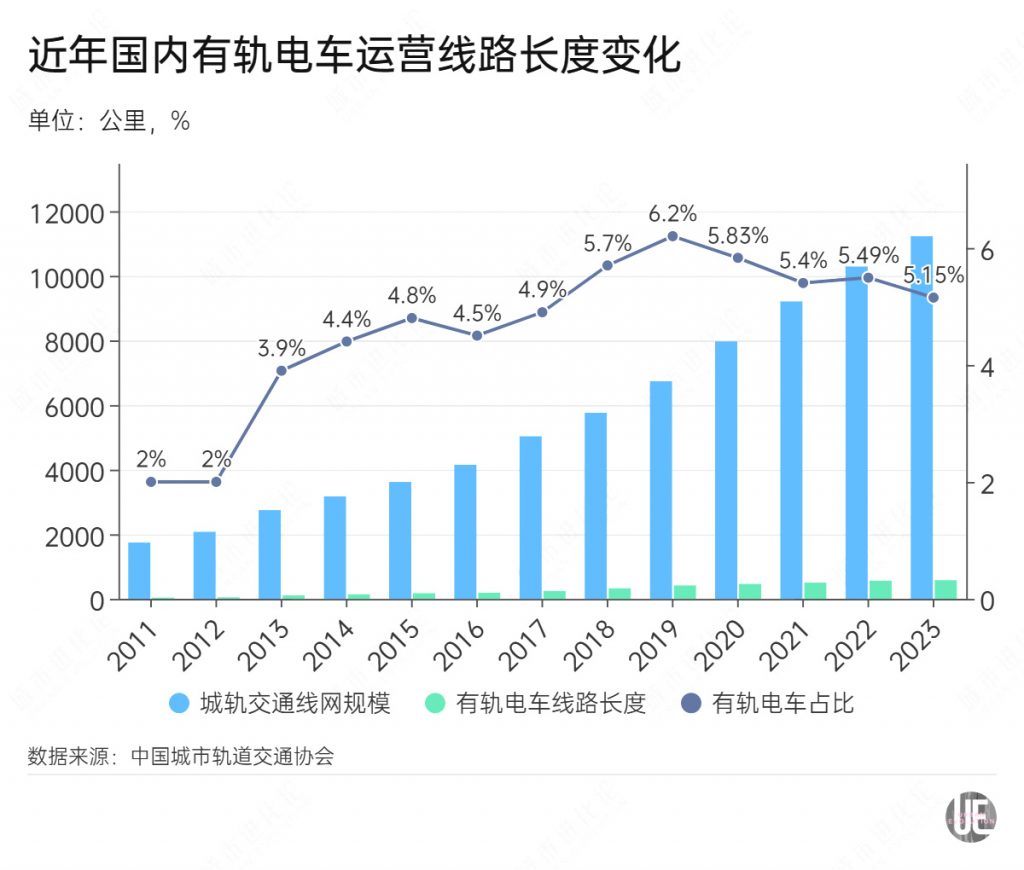

根据中国城市轨道交通协会(以下简称”协会”)的统计数据:

天水有轨电车:年运载乘客仅约80万人次,收入160万元,而年运营成本约4000万元。

淮安、三亚等城市的客运强度均在0.1万人次/公里·日以下,远低于全国城轨交通平均客运强度(0.55万人次/公里·日)。

天水有轨电车:年运营成本约4000万元,而收入仅160万元,亏空巨大。

瑞丽:2017年云南省委第五巡视组指出,”城市轨道交通项目预计投资56.49亿元,可行性论证不够,决策存在盲目性”。

部分城市将有轨电车作为实现城市轨道交通”零的突破”的重要抓手,忽视了对其能否承担本城市快速、大运量骨干交通功能的客观分析。

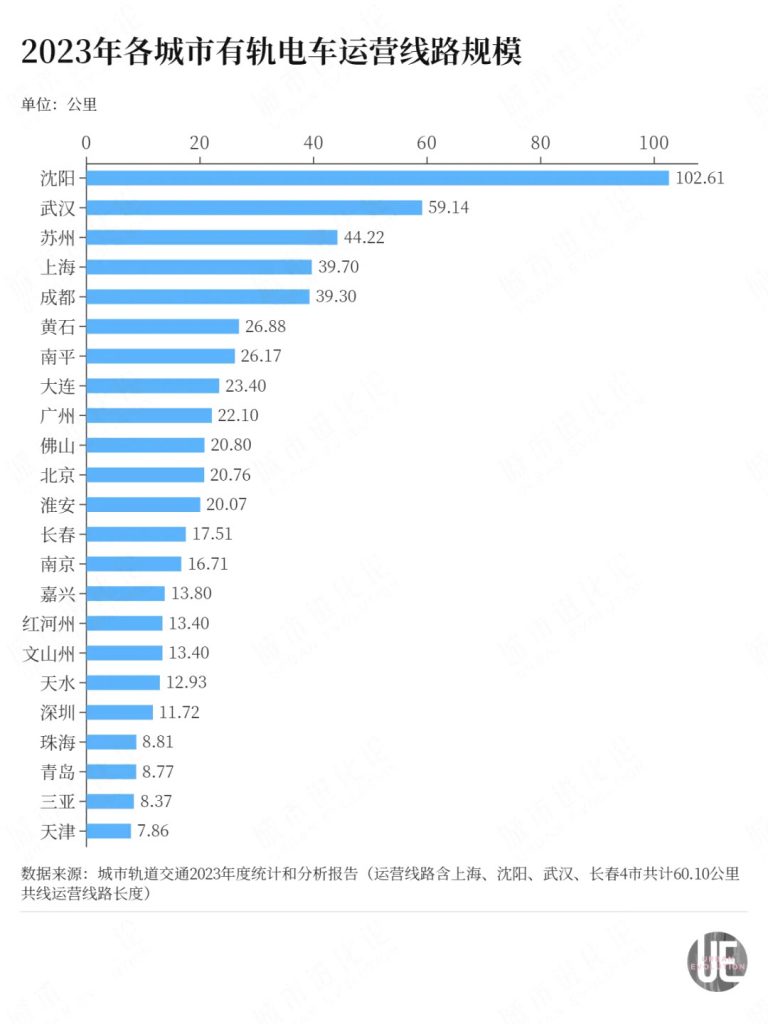

大多数城市有轨电车以示范功能为主,数量只有1~2条。

整体投运线路里程在50公里以上的只有沈阳和武汉。

部分线路作为新区、开发区与市区的接驳线使用,但新区客运量可预见地低。

未能成网的情况下,这些线路的交通功能难以充分发挥。

通过实时调度优化、智能维护预警等手段,提高运营效率,降低成本。

将有轨电车系统与智能电网、分布式能源系统相结合,实现能源的高效利用。

探索有轨电车在城市物流配送等领域的应用,拓展其功能边界。如德国试点有轨电车最后一英里送货服务

促进区域经济一体化发展,为城市群建设提供新的交通解决方案。

注重线网规模,避免单一线路孤立运营。

优先考虑在客流需求较大的区域布局有轨电车线路。

加强与其他交通方式的衔接和换乘,提高整体网络效率。

小编认为,未来,有轨电车仍可能在特定城市和场景下发挥重要作用。关键在于准确把握其适用条件,在规划、建设和运营各环节中不断优化。通过政府、企业和公众的共同努力,相信中国的有轨电车发展终将找到适合本土特色的发展道路,为城市可持续发展做出贡献。

(本文仅作者个人观点,仅供交流不代表行业意见和本公众号立场)

城市公交的承载能力和管理水平是一座城市运行韧性的直接体现。中国交通报4月17日报道,今年1至3月,重庆交通开投集团服务乘客公共交通出行超7亿人次,同比增加2.3%,日均客运量781.3万人次。 在如此高强度运营压力下,像大庙站这样的大型换乘公交站点无疑发挥着城市“毛细血管交汇处”的重要作用。市民对于公交车出行的诉求不仅是“时间准”,更希望“站点清楚”“出行方便”。为此,站台公司在设计与规划公交站时也在不断改进。 站台公司工作人员告诉记者:“根据我市路网的建设和变化,乘客人数的不断调整,我们会常态化地进行客流分析,再结合公交候车、停车的难易程度,市民热线及多渠道反映的出行需求,实时融入公交线路规划需求。”