太原轨道交通1号线汾河隧道上方地面全景

近日,太原轨道交通1号线迎泽桥西站至桃园路站区间(汾河隧道)左线盾构机“奋晋2号”顺利穿越汾河,标志着千里汾河上首条盾构隧道迎来关键节点,全线最难环节取得突破性胜利。

汾河是黄河流域的第二大支流,是山西省的母亲河,由南向北纵贯太原全市。迎泽桥西站至桃园路站盾构区间全长1278米,区间下穿汾河,沿途穿越迎泽大桥东西引桥和桥桩等重要建筑,最大覆土深度达27米,地下水量大,为高水压全液化富水砂层。而大南门站至桃园路站盾构区间位于太原市迎泽大街下段,紧邻省政府、省电视台,施工场地极其狭小,施工难度大。

汾河隧道进口

针对工程风险难点,项目部多措并举,为盾构机顺利穿越汾河保驾护航。邀请国内知名盾构专家召开论证会,对盾构机进行适应性改造,实行全过程信息化施工,确保施工安全可控。经过二十余天的“河下”掘进,区间左线盾构机“奋晋2号”实现安全穿越,期间,未对汾河及迎泽大桥造成影响,隧道未出现渗漏水情况。

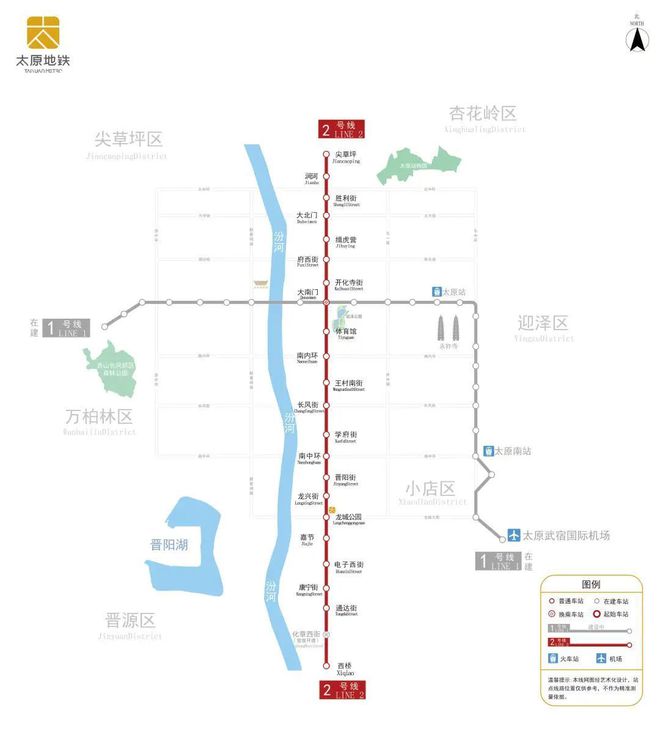

太原地铁线路图(太原地铁官网)

太原轨道交通1号线联结多个铁路、公路客运及航空枢纽,建成通车后,将为太原城市交通再添一条大动脉,对于太原市完善全国性综合交通枢纽城市功能具有重要意义。

记者从市场监管总局动力电池回收利用标准化专题新闻发布会上获悉,根据电池使用寿命推算,我国即将迎来动力电池规模化退役阶段。预计到2030年动力电池回收国内市场规模将突破千亿元。 据统计,2024年国内动力电池回收量突破30万吨,对应市场规模超480亿元。 市场监管总局标准技术司司长刘洪生说,市场监管总局会同工业和信息化部等相关部门,围绕动力电池回收利用全产业链,积极推进相关国家标准研制发布,为动力电池回收利用产业发展提供了有力的技术支撑。 截至目前,我国已发布动力电池回收利用国家标准22项,涵盖动力电池回收通用要求、管理规范、拆解规范、余能检测、再生利用、锂离子废弃物回收利用、再生黑粉等多个方面,有力支撑和引领动力电池回收产业高质量发展。 福建省市场监管局副局长谢再春介绍,福建省作为全国动力电池产业的重要生产基地,实现了科技创新与标准研制深度融合,形成了可复制推广的标准化示范模式。 宁德时代子公司邦普循环将自主研发的DRT定向循环技术转化为先进标准,实现镍钴锰回收率99.6%、锂回收率96.5%,2024年处理废旧电池超12万吨,再生锂盐1.71万吨。 泉州清能公司通过构建标准体系,2024年处理退役电池237吨,减碳238吨,产值达23...